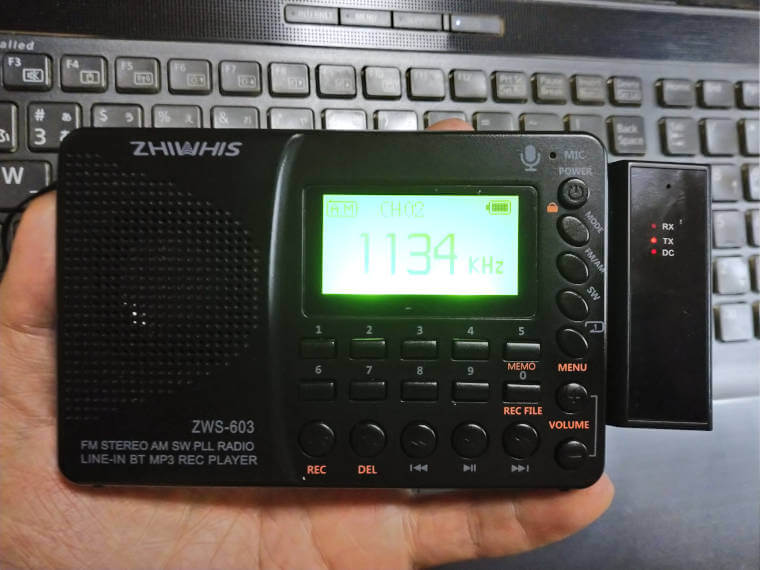

ZHIWHIS(ツィーウィス)ZWS-603を購入して3ヶ月半ほど使ってみた。

なるほど低価格の割に高性能かつ多機能なラジオで、気に入って毎日使っている。

購入前に「どんなモンじゃろか?」と思ってググッてみたが、古いしレビューにもならない、どうでもいいテキトー記事しかないし、YouTubeのレビュー動画もレベルが低くて見るだけ時間の無駄だ。

いきおい本稿で取り上げるZWS-603以外でも、ラジオを購入しようと思うとAmazon等の販売サイトのレビューを参考にするしかなく、どうにもならないのが現状だ。

そこで、日常的に使っているユーザ目線でレビューを書いてみようと思う。

ZWS-603(以降、「本機」と呼称)の購入を考えているのであれば参考になるだろうし、別サイトでラジオ放送局コンテンツ(AM・FM・コミュニティFMのラジオ放送局一覧)を作っているので、後述の参照記事で紹介しておく。

ラジオは普段使いか防災用か?

まず、普段ラジオを聴くのか?という話だ。

プロドライバーや、営業等で社用車に乗っている時間が長い人はラジオを聴くだろうが、そんなのはカーステレオのラジオでいいのであって、普段の生活でラジオを聴くという人がどれだけいるのだろう。

店舗や事務所でラジオを聴きたいという場合や、ラジオが趣味だったり、テレビがクソだからラジオを聴くという人以外は、ほぼ防災用としてラジオを買い求めると思われる。

つまり、防災用途の場合のラジオは災害時に持ち出す防災袋(防災バッグ)に入っているもので、普段使いはしない前提だから、そういう用途なら充電式ではなく乾電池式のラジオを買うべきだ。

そして単機能の安いラジオか、防災に特化した機能(ライト、SOSサイレン、手回し発電、ソーラー発電等)があるラジオと、新品の乾電池を防災袋にでも放り込んでおけばいいし、普段ラジオを聴かないんだから、それで充分だろう。

ちょっと考えれば、普段使わない充電式のラジオは災害時に充電が切れているだろうから、イザという時に役に立たないくらいは分かりそうなものだ。

逆に普段使いをするのなら、乾電池ではコスパが悪いから充電式じゃなきゃダメだ。

それに、単純にラジオ放送をノイズがなくクリアに聴きたいのなら、スマホでもパソコンでもradikoを使えばいい話だ。

ただ、スマホやパソコンだと通知音や警告音その他が入るので、そういった意味では専用機であるラジオの方がいいし、ラジオの方が遥かに楽しい。

こんなことも分からないような無知蒙昧のヤカラが下手に高機能なラジオを買うから、レビューでトンチンカンなことを書くし、密かに冷笑されるのである。

販社を含め、メーカーも今どきラジオは主に防災用にしか売れないのは分かっているだろうが、だからと言って防災に特化した機能がないラジオにも商品説明に「防災ラジオ」などと安易に付け加えるのはどうか、と思う。

それを真に受けるバカが多く、それをわざわざレビューに書く足りなさにも驚くが、売り手にしても買い手にしても無駄でしかない。

客は基本的にバカなんだから、少なくとも動作電源が乾電池か、防災機能があるラジオ以外は「防災」の文字を付け加えないことだ。

それに支那メーカーじゃ仕方がないのかも知れないが、もう少しマーケティングと製品の機能設計にお金をかけ、中途半端な仕様の製品を製造せず、販売面でも細心の注意を払うべきだろう。

製品スペック

ZHIWHIS FM/AM/SW ラジオ レコーダー MP3プレーヤー ポータブル 充電式 大容量リチウム電池 LCD画面 立體聲...

Amazonのページでは本機のスペックが分かりにくいので、次にまとめておく。

| メーカー | ZHIWHIS(HanRongDa) |

| 型番 | ZWS-603 |

| サイズ | 横120ミリ×縦79ミリ×幅23ミリ 150グラム |

| ディスプレイ | 5インチ128×64ドットLCD+バックライト(固定:白or緑) 横40ミリ×縦20ミリ |

| 多言語対応 | 支那語(簡体字)/英語/スペイン語/日本語/オランダ語 |

| チューナー | FM: 64~ 108MHz(0.1MHzステップ)ワイドFM対応 AM: 522~ 1710kHz( 9kHzステップ) SW:4.75~ 21.85MHz( 5kHzステップ) 周波数上下変更、周波数上下スキャン、周波数テンキー入力、メモリーチャンネル上下変更、メモリーチャンネルテンキー入力、ATS(バンド内を自動スキャンしてメモリーチャンネルに自動設定) |

| アンテナ | FM/SW:7段式テレスコピックロッドアンテナ(約500mm/360度回転) AM:内蔵バーアンテナ |

| チャンネル登録 | FM: 80チャンネル AM: 60チャンネル SW:300チャンネル 最大:440チャンネル |

| バッテリー | リチウムイオン電池 BL-5C 3.6V 1,000mAh(交換可) 満充電:約4時間(入力 DC 5V/1A) ※USB PD規格不準拠 |

| 連続使用時間 | 約13時間(標準使用時) 約23時間(イヤホン使用時) ※いずれも100%充電時 |

| オートオフ機能 | 最大90分(10分間隔)設定可能 |

| イコライザ機能 | 標準/ポップス/ロック/ジャズ/クラシック/カントリー/重低音 ※microSD音楽ファイル再生時有効 |

| スピーカー | 外径40mmモノラルBASSダイアフラム付 4Ω 3Wスピーカー ※実用最大出力:2W |

| 外部接続 | Bluetooth Ver5.0 class3 A2DP+AVRCP AUX外部入力 3.5mmステレオミニジャック イヤホン出力 3.5mmステレオミニジャック USB-C 給電/充電/デバイス(マスストレージ/オーディオ/HID) |

| 録音機能 | ラジオ、内蔵マイク、Line-in(AUX外部入力)再生、Bluetooth再生 |

| 録音品質 | MP3 64kbps(節約・省サイズ重視)/96kbps(音質重視)/128kbps(最高音質) |

| 技術認証 | TELEC認証・技適マーク認証取得 |

| パッケージ内容 | 本体(スタンド付ストラップ付属)、バッテリー(BL-5C)、USBデータ・充電ケーブル、ステレオラインケーブル、ベルベット収納袋、簡易マニュアル ※ケーブルはどちらも長さ1メートル |

| 備考 | ・バッテリーは袋に入ったまま本体に装着されているため、最初にバッテリーを外して袋から出し、本体に装着し直す必要がある ・本体にUSBで充電した場合は約75%の充電 標準使用で平均約9時間45分連続使用可能 ・本体にUSBで充電する場合はDC 5V/500mAでは充電不可 ・USB PD規格に準拠していないためUSB PD充電は不可 |

画像の通り、本体にUSBで充電した場合は充電完了でも約75%の充電であることが分かる。

これについては商品説明やPDFの取扱説明書(後述)に記載がないため、バッテリー保護のための仕様なのか、単にポンコツだから100%の充電が出来ないのかは不明だが、商品説明にある連続使用時間よりバッテリーが持たないと思うのは、こういう理由からだ。

店舗や事務所でラジオを聴く用途の場合は、恐らくほぼ決まった放送局にチューニングするだろうし(要するに電源を入れたらほぼ放置)、USB給電による多少のノイズが気にならないなら、バッテリーを外してUSBを挿しっぱなしで使えばいい。

また、登山やキャンプといったアウトドアでの利用(ラジオは熊といった野生動物避けになる)で連続使用時間に不安(不満)があるなら、予備バッテリーと充電器を買えば問題ないだろう。

ロワジャパン BL-5C NKBF01 互換 バッテリー と USB マルチ充電器【PSE基準検品】ソフトバンク対応 ノキア対応

ロワジャパン BL-5C NKBF01 互換 バッテリー 【2個】と USB マルチ充電器【PSE基準検品】ソフトバンク対応 ...

ZWS-603をちゃんと使うための準備

本機を購入すると、申し訳程度の簡易マニュアルしか入っていないため、これではちゃんと使おうと思っても無理だ。

そこで、本機を購入したら簡易マニュアルに記載されているメールアドレス宛にメーカーにメールして、取扱説明書のフルデジタル版(59ページ)を請求しよう。

すると、翌日には送信したメールの返信で取扱説明書のフルデジタル版のPDFが添付されて来る。

早速、返信メールのPDFをダウンロードして見てみると、微妙に設定内容が違う。

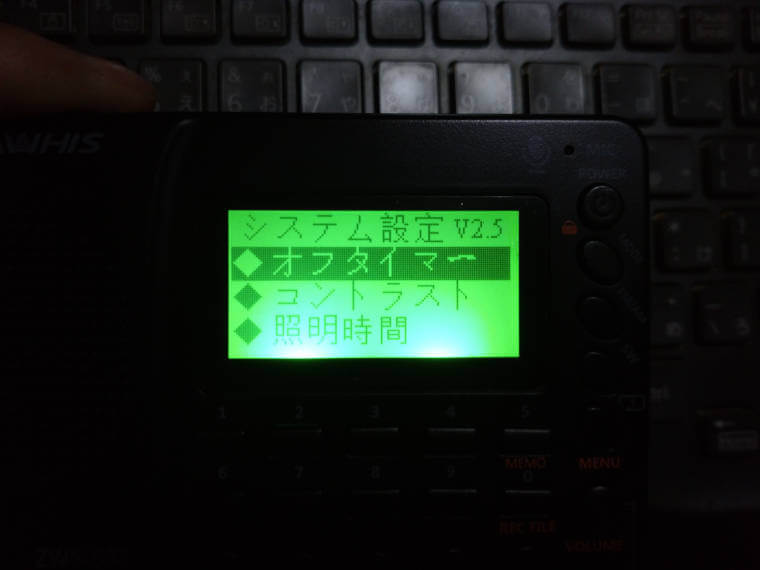

変だなと思って確認すると、返信メールに添付されたPDFには「日本語取扱説明書20/07/28 ファームウェアバージョン 1.6用」とあり、私の個体は画像の通り「システム設定 V2.5」とある(本機の電源投入後、右端下から3番目「MENU」ボタンの長押しで表示される)。

早い話が、最新ファームウェア用に「取扱説明書を改訂してないんかい!」ってことだ。

取扱説明書のフルデジタル版の請求の件も含め、詳細は「【ZWS-603購入】ZHIWHISとは?調査と推測の結果」記事を参照して欲しいが、「ZHIWHIS」はHanRongDa(ハンロンダ)の日本向けブランド名のようで、HanRongDa自体が自前で自社サイトを持っていない(Alibabaのモール(?)の中にしかサイトがない)。

自分で調べて先述の記事を書くまでは、「何でいちいちメールで取扱説明書のPDFファイルを請求させるなんて、手間のかかることをしているんだ?」と思ったが、自前で自社サイトを持っていないから、PDFファイルを配布する手段を持っていないんだな、コレが。

まぁ、ぶっちゃけ自前で自社サイトを持たなくても、各国語向けの取扱説明書等、PDFファイルの配布なんかは出来るんだが、それよりはメールが来たユーザに手作業で返信する方を選んだのだろう。

つまり、ユーザサポート要員を雇っているんだから、その仕事が非効率でブルシット・ジョブ(日本語で「クソどうでもいい仕事」の意味)であっても、雇用している企業としては意味があるのだ。

企業としてはそれで意味があったとしても、本機を購入して使うユーザには関係のないことで、「さっさと最新ファームウェア用に取扱説明書を改訂しやがれ!」でしかない。

これでは取扱説明書を請求したところで、microSDに音楽ファイルを保存して本機で聴こうにも困るから、本稿ではその説明をする。

その前に、前提としてパソコンを持っていないとダメだし、microSDを持っていなければ買う必要がある。

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 32GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作...

本稿では、パソコンが使えてmicroSDに保存したい音楽ファイルがある前提で進めるが、SDカード変換アダプタ込みなら、上記のmicroSDがAmazonでは一番安いようだ(なにより国産なのが良い)。

パナソニックのレッツノートは当然ながら、近年のノートPCにはSDカードスロットが標準装備されているだろうから、SDカードに変換できるアダプタ込みの方が(本機の電源を入れていちいちパソコンとUSB接続するより)使い勝手が良い。

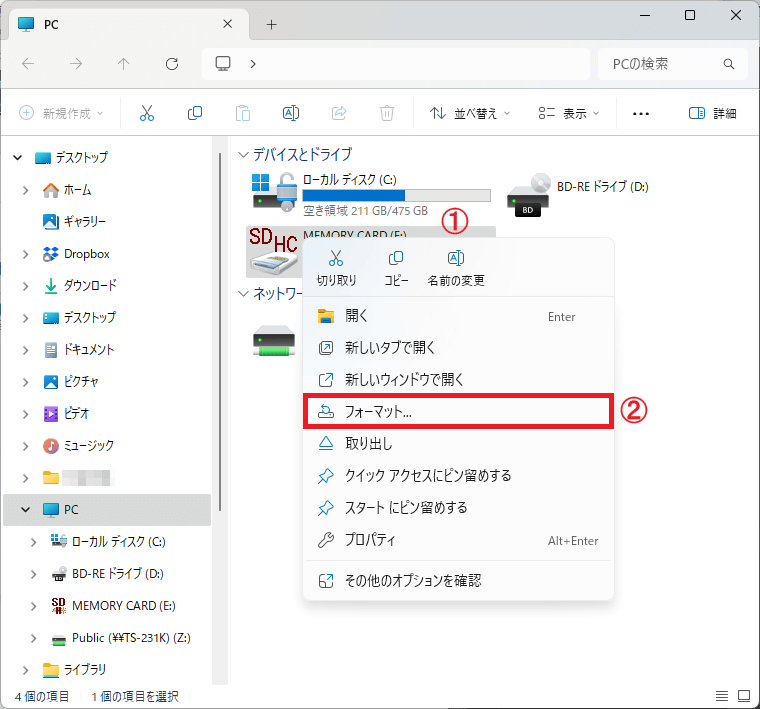

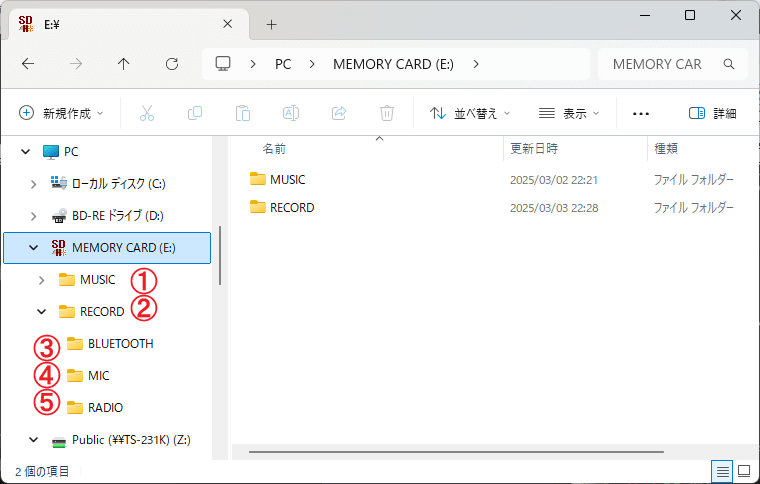

SDカード変換アダプタにmicroSDをセットし、パソコンのSDカードスロットに挿入したらエクスプローラーを起動する。

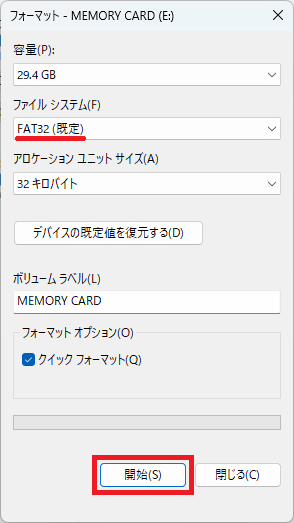

図赤①のようにSDカードドライブを右クリックし、図赤枠②「フォーマット…」をクリックする。

図のようなダイアログ画面が表示されるので、ファイルシステムが赤下線「FAT32」であることを確認し、図赤枠「開始」ボタンをクリックする。

フォーマットが完了したら、図のようにSDカードドライブをクリックして次のフォルダを作成する(AUX外部入力によるLine-in再生と録音をテストしていないので、本稿では割愛する)。

① ドライブ直下「MUSIC」:音楽MP3ファイル保存用フォルダ

② ドライブ直下「RECORD」:各種録音ファイル保存用親フォルダ

③ 「RECORD」直下「BLUETOOTH」:Bluetooth録音ファイル保存用フォルダ(ファイル名:BRECxxxx.MP3)

④ 「RECORD」直下「MIC」:内蔵マイク録音ファイル保存用フォルダ(ファイル名:MICxxxx.MP3)

⑤ 「RECORD」直下「RADIO」:ラジオ録音ファイル保存用フォルダ(ファイル名:RADxxxx.MP3)

※「RECORD」直下の各フォルダには自動的に「xxxx」を4桁の連番としたファイル名が作成される

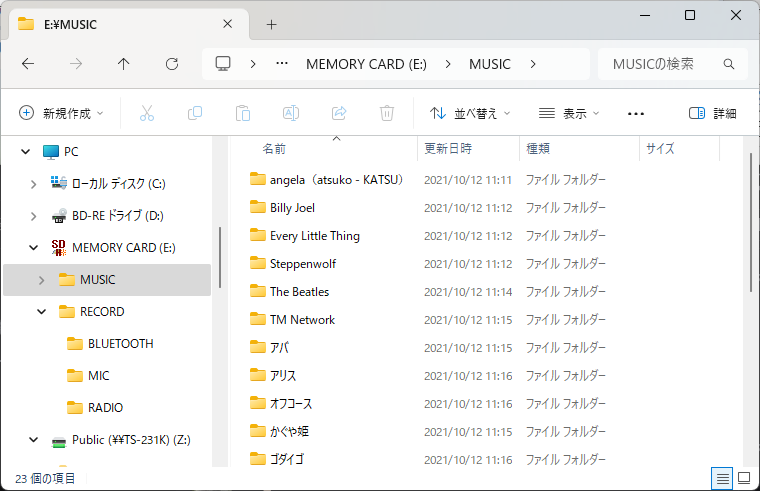

図は私のmicroSDカード「MUSIC」フォルダの内容だが、アーティストごとにサブフォルダを作成し、そのサブフォルダに音楽ファイルを保存することが可能だ。

音楽ファイルを保存したらSDカードをパソコンから取り外し、SDカードアダプタからmicroSDを抜いて本機にセットする。

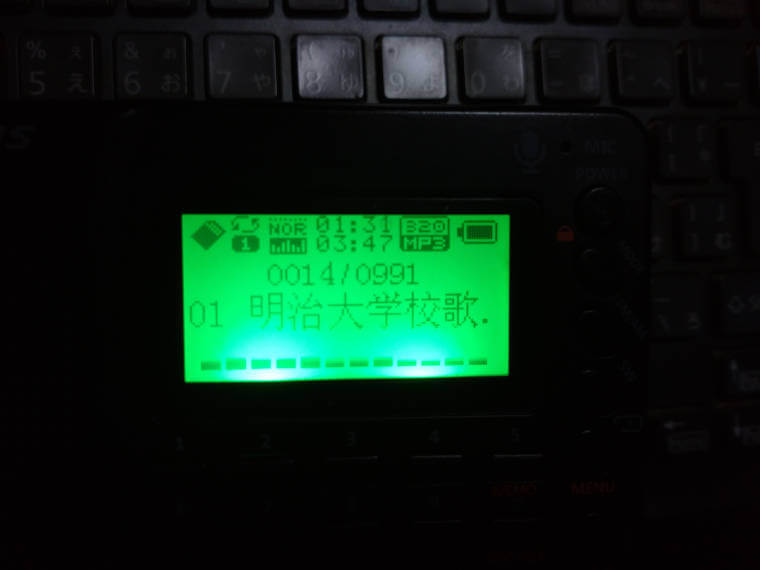

画像はmicroSDに保存した音楽ファイルを再生している画面(取扱説明書では「TFカード再生モード」)の例だが、日本語のファイル名でも表示される(ファイル名が長い場合は右から左へとファイル名が流れて全体のファイル名が表示される)。

ZWS-603をボイスレコーダーとして使う方法

私が社会に出て一番最初かつ一番驚いたのは、「ほとんどの大人は文学を読まない」だった。

いやいや、文学どころか、下手をすると新聞や雑誌すらも読まない(蛇足ながらつい3年ほど前、本を読まない人はマンガも読まないことを知ってショックを受けた)。

私は今までSEとして、開発したシステムの取扱説明書も含めて各種ドキュメントを散々書いて来たが、まず、誰も読まない。それでも書き続けたのは、各種ドキュメントが納品物件に含まれていたからだ。

けだし、世人は家電の取扱説明書なんかほぼ読まないだろうし、読む人の方が珍しいのかも知れない。

本機にしても同じで、Amazon等のレビューでは「使い方が分からない」と異口同音に書いているし、「MODEボタンを押してもBluetooth再生モード以外にどうにもならない」みたいなことを書いていたり、「内蔵マイクからの録音のやり方が分からない」みたいなことを書いている。

明らかに本機に付属する簡易マニュアルすら読んでいないから、メーカーに取扱説明書を請求することなく、文句や不満をレビューに書いているに過ぎない。

本稿の冒頭にも書いたが、販売サイトのレビューを読んで購入を検討するしかないから、こういった無能B層のレビューに惑わされることになるのだ。

前章で書いたように、microSDを用意して本機にセットしなくては、ラジオ等の録音や音楽ファイルの再生が出来るハズもなく、ラジオ放送を聴く以外に「Bluetooth再生モード以外にどうにもならない」のは当然だ。

その前に、これだけ多機能なラジオを取扱説明書なしに使いこなそうと思う、そのチャレンジ精神には呆れる。

前置きが長くなったが、本機をボイスレコーダーとして使うには、まず「MODE」ボタンを短く押して「TFカード再生モード」にし、すぐに「▷‖」ボタンを短く押して再生を停止する。

録音するほんの少し前のタイミングで「REC」ボタンを長押しすると、画像の「内臓マイク録音時」画面になり、内蔵マイクによる録音(モノラル)が開始される。

途中で録音を止めたい場合は「▷‖」ボタンを短く押すと一時停止になり、再度「▷‖」ボタンを短く押すと再び録音が開始される。

録音を終了する場合は、「REC」ボタンを長押しすると録音が終了する。

録音が終了したタイミングで、画像のように録音したファイルが再生される。

録音ファイル再生の一時停止と再開は、「▷‖」ボタンを短く押すことで切り替わり、再生を終了する場合は「▷‖」ボタンの長押しか、「POWER」「MODE」「FM/AM」「SW」各ボタンを短く押すことで再生がキャンセルされ、押したボタンの動作(電源オフまたはモード切り替え)になる。

ボイスレコーダー(ICレコーダー)として使う場合は、本機の次の仕様が問題になる。

- 「マイク録音モード」といったモードが用意されていないため、必ず「TFカード再生モード」で音楽ファイルの再生を経なくてはならない

- 録音が終了するとすぐに録音ファイルの再生になる

- 上記 1. に関連して、「TFカード再生モード」から内蔵マイクで録音したファイルが保存されているフォルダに行くことが出来ない(事実上、本機では過去に内蔵マイクで録音したファイルを再生することが出来ない)

上記のように、せっかくハードウェア的にマイクを内蔵しているにも関わらず、ソフトウェア(ファームウェア)の仕様が致命的に使えないため、非常に惜しい状態になっている。

本機はICレコーダー専用機ではないにせよ、マイク性能もそれほど悪くはないのに、内蔵マイクで録音するには手数が多く、特に上記 3. は致命的なため、録音したファイルはパソコンで再生するしかないし、過去に録音したファイルもパソコンからしか削除が出来ない。

この部分は「詰めが甘い」では済まず、機能としては致命的だ。

使い勝手の部分を含め、メーカーはすぐにファームウェアを更新(当然ながら取扱説明書も併せて改訂)するべきだ。

ZWS-603は「買い」か?

前章で指摘した致命的な部分以外にも、次の「詰めが甘い」点がある。

- ATS(自動チューニング)によるラジオ放送局の周波数登録の精度が悪く、ちょっと使い物にならない

- 各種モード切り替え、周波数上下スキャン、USBケーブル経由でのファイル操作の動作がモッサリと重い(特にUSBケーブル経由でのファイル操作は非常に遅いため、実用性が薄い)

- 音楽ファイルを保存するサブフォルダ名、またはファイル名に全角「・」があると、「・」以降のファイル名が表示されない

- 上記 3. に関連して、フォルダ名とファイル名が26バイトを超えると全部表示しない(先頭26バイトまでしか表示出来ない)

- 「TFカード再生モード」で設定した「繰り返しモード」(全曲/1曲/フォルダ内全曲/全曲ランダム)と「音質設定」(イコライザー)が電源オフでクリアされる

- 上記 5. に関連して、ファイル/フォルダ選択時に「POWER」ボタンを長押ししても電源が切れず、ファイル/フォルダ選択で何かしらのファイルまたはフォルダを選択すると(「▷‖」ボタンを短く押すと)電源が切れる

- 各種録音モードで作成されるMP3ファイルは、ハードウェア的に時計を持っていないため、作成日時がパソコンで見るとムチャクチャだし、更新日時がセットされない

本職のITエンジニア(SEでコードを書くプログラマ)の目から見ると、「よくこんな設計と実装でリリースしたね?」としか言いようがない。

上記 1. はハードウェア的な限界に起因しているにせよ、だったらそんな余計な機能(仕様)は省くべきだし、上記 7. はハードウェア的に時計を持ってなくて不完全にしか出来ないなら、無理に機能を盛り込む意味と理由をちゃんと考えたのか?と、甚だ疑問に思う(必要不可欠な機能ならハードウェア的に時計を持ち、完全に機能させる方向で設計・開発するべき)。

それ以外の点は、完全にソフトウェアの設計と品質が悪いとしか言いようがないが、あえて列挙してみたい。

そもそもハードウェアの動作が遅いのであれば、それを補うのがソフトウェアの役目でもあって、特に上記 3. と 4. に関しては、内部の文字コードがUTF-8のようなマルチバイト対応ではないのか? 自国の言語もマルチバイト系のクセに、1バイト系で文字列を処理してるお粗末なコードだから、こんなヘマをやらかす。

こういうヘマは上記 5. もそうで、恐らく電源オフでオフタイマーの設定をクリアする仕様を、そのまま「繰り返しモード」と「音質設定」も一緒にクリアしてしまっているのだろう。

それは上記 2. と 6. に関しても、ソフトウェア的にキー(ボタン)入力のハンドリングに問題があるから、こういうヘマをしでかすのであって、根本的に実装されているソフトウェア(ファームウェア)の質が悪いとしか思えない。

前章で指摘した致命的な部分と、上記で指摘した内容は、ファームウェアの更新で対応が可能だろう。

もっと言えば、ハードウェア的にパソコンとUSBで接続可能で、microSDを介して本機とアスセスが可能なのだから、更新したファームウェアをネットで配布し、ユーザが各自でダウンロードして自分のラジオのファームウェアをアップデート出来るようにするべきだろう。

ここまでソフトウェアの設計と品質が悪いと、ファームウェアをユーザにアップデートさせる仕組みがそもそも無い(考えてない)のかも知れないし、取扱説明書のPDFファイルすら改訂せず、手作業で配布しているのだから、企業として根本的かつ構造的な問題があると思う。

しかし、本稿で指摘した内容を差し引いても、よくぞこの価格でここまでの製品にしたな、と感心する。

ただ、BluetoothとLine-in(AUX外部入力)で再生する音声や音楽等を録音する意味と用途ってあるか?とは思う。

ZHIWHIS ラジオ レコーダー Bluetooth MP3プレーヤー FM/AM/SW/ワイドFM対応 ポータブル多機能 USB-C充電式...

各バンドのラジオ感度は地域差や使用する環境の差があるから書かないが、もしAMラジオの感度が悪ければ(国内のAM放送局であれば)、ワイドFM(FM補完放送)でカバーが出来るだろう。

そもそもSW(短波放送)は、国内ではラジオNIKKEIしか放送をしていないのだから、購入者の多くは関心がないから問題がない、と言える。

それに、Yシャツの胸ポケットにスッポリと収まるサイズなのに、スピーカーの音量・音質・低音は、このクラスでは特筆すべきだと思う。

スマホでそのまま音楽を聴くぐらいなら、本機とBluetoothでペアリングし(これが実に簡単)、本機をお手軽なBluetoothスピーカーの代わりとして使うのもアリだ。

これは、ひとえにハードウェアの設計が優秀だからだろう。

本機が多機能で充電式のラジオであると知りながら、「防災用には向かない」「多機能で操作が難しい」「機能が多くて中途半端」などと言っている(または、そんなことを言う)ようなおバカさん以外には、金額を考えれば「大いに買いだ」とオススメ出来る。

個人的にAmazonの実売3,000円代で(解消されない円安の現状と、現在の世界経済の情勢では今後3,000円代では買えなくなるかも知れない)、こんなにワクワクし、使って楽しいラジオだとは思わなかった。

画像のように、私は次のBluetoothトランスミッター&レシーバーを購入し、散歩や買い物といった外出時に、Bluetoothイヤホンでラジオ番組やmicroSDに保存した音楽を楽しんでいる。

Bluetooth トランスミッター& レシーバー 3.5mm 一台三役 送信/受信/音声アシスタント/ハンズフリー通話 ...

また、自室や風呂でラジオ番組やmicroSDに保存した音楽をより楽しめるよう、次のBluetoothスピーカーを購入して本機を活用している。

Ortizan Bluetooth スピーカー 防水IPX7でワイヤレス 30時間連続再生 24W出力ぶるーとぅーすすぴーかー ス...

上記のOrtizan X10は別途レビュー記事を書くが、Amazonで実売3,000円代のBluetoothスピーカーとしては、性能・音量・音質ともにクラス最高だと思って愛用している。

残念ながら、国内の主要なラジオ放送局は2024年度でベリカードの発行を終了してしまった。

ゆえに、ラジオの受信報告を書く用途で本機でラジオ番組を録音しながら楽しむといった用途はかなり限定されてしまったが、それでも本機は昔のラジカセ並みの機能と楽しさがあるし、NHKラジオ第2放送で外国語を勉強したい人のニーズを安価に満たしてくれる。

私のように別途Bluetoothスピーカーを買って楽しめば、昔のミニコンポ並みのオーディオが、驚くほど低価格で実現できる。

こんなにも面白くて楽しいラジオが、かつてあっただろうか?

おわりに

私は20年ちょっと前に、システム開発のプロジェクトで数人の支那人と一緒に仕事をしたことがある。

勤務時間中なのに自席で仕事をしながら、日本人が理解不能なのをいいことに、大きな声の支那語で会話するのにはヘキエキしたし、驚くほどの数のバグを量産するのにも呆れた。

そして「自分は悪くない」「仕様が悪い」「設計書が悪い」と、絶対に自分の非を認めず、改善しようとさえしないので「このプロジェクトは終わったな」と思った。

中に1人だけ、協力的でとんでもなく優秀でコードを書くSEの支那人がいたが、聞けば精華大学の大学院を卒業して博士号を持っているとのこと。

なんでそんな人が日本でこんな仕事を?と思ったが、その人だけが例外なだけだった。

やはりこれは国民性の違いだと思うが、日本人技術者は納期や予算といった制約がある中で「いかに良いモノを作るか」に注力して頑張るが、支那人はそういった制約を言い訳に「いかに効率よくモノを作るか」に注力する。

今やITシステムを含め、自動車や特定の重厚長大型産業を除くと日本のモノ造りは過去の栄光になりつつあって、支那製の「そこそこの性能で安価な製品」が幅を利かせるようになってしまった。

日本のモノ造りスピリットが絶滅したワケじゃないし、負け惜しみではないが、私は支那製品がかつての日本製品のように世界を席巻することはないだろうと思っている。

簡単に言ってしまえば、モノ造りにおいて支那人は容易に諦めて妥協するが、日本人はシツコイぐらいに諦めず妥協しない民族性があるからだ。

本機のメーカーは支那企業だが、本機の次世代機では本稿で指摘した部分をすべてクリアし、さらにBluetoothホスト機能(入出力可能)を搭載して、より完璧に近い製品に作り上げていただきたい。

私は心の底からそう願うものである。

参照記事

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/eware/dajya-ranger.com/public_html/wp-includes/compat.php on line 390

Warning: preg_match_all() expects parameter 2 to be string, array given in /home/eware/dajya-ranger.com/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line 155

Array